दिनेश कर्नाटक

जाति व्यवस्था अपने देश की एक ऐसी बीमारी है, जिसका समाधान संविधान तथा कानूनी रूप से होने के बावजूद समाज तथा लोगों की सोच के स्तर पर आजादी के 72 बाद भी नहीं हो पाया है। इसके मूल में वह सामंती सोच काम करती है, जो खुद को श्रेष्ठ तथा दूसरों को अपने से कमतर समझने के विचार पर टिकी है। यह कमतर समझना खुद मालिक बने रहने तथा दूसरों को नौकर बनाए रहने के षडयंत्र का हिस्सा है। अफसोस की बात यह है शिक्षा बढ़ने के बावजूद छुआ-छूत की सोच में खास बदलाव नहीं आया है। आये दिन देश के किसी हिस्से से अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ उत्पीड़न का मामला सामने आता रहता है। सवर्ण मानसिकता के लोग आरक्षण की समाप्ति चाहते हैं, मगर जातिवादी मानसिकता से मुक्त होने को तैयार नहीं हैं।

जातिगत भेदभाव की स्थिति लगभग पूरे देश में एक जैसी है, मगर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न की घटनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि कुछ स्थानों पर यह ज्यादा है तथा कुछ स्थानों पर कम है। उतराखंड के पहाड़ों मुख्य रूप से कुमायूं क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहां जातिगत भेदभाव की स्थिति देश के अन्य हिस्सों हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि की तरह बुरी नहीं है। नवीन जोशी का नया उपन्यास ‘टिकटशुदा रुक्का’ कथानायक दीवान राम के माध्यम से इस क्षेत्र में जातिवाद की स्थिति की पड़ताल करता है। दलित तथा स्त्री विमर्ष के तहत इन दिनों कहा जा रहा है कि भोक्ता ही अपनी स्थिति का प्रामाणिक वर्णन कर सकता है। मगर संवेदना तथा सरोकार होने पर लेखक दोनों के प्रति न्याय कर सकता है। इस उपन्यास को पढ़ते हुए यही प्रश्न दिमाग में घूम रहा था कि हम जिस समाज में रहते हैं, उसकी सच्चाई को उपन्यासकार किस रूप में देखता है या प्रकट करता है ?

उपन्यास कथानायक दीवान राम के संघर्ष तथ कष्ट भरे बचपन, पढ़ाई के लिए उसके संघर्ष तथा लखनऊ जाकर पढ़ते हुए कामयाब होने तथा निरंतर अपने परिवार तथा शिल्पकार समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने के द्वंद्व से होते हुए अंततः सफल जीवन को छोड़कर अपने गांव लौट जाने की कहानी कहता है। कहानी कुल मिलाकर इतनी है, मगर इसके साथ-साथ दीवान राम के पिता दौलत राम के संघर्ष की अलग ही कथा है। गांव के सवर्णों के हलिया दौलत के उबड़-खाबड़ जीवन में बहार तब आती है, जब उसका विवाह सरूली से होता है। बच्चे पैदा होते हैं। विडंबना तब पैदा होती है, जब सरूली को कोढ़ हो जाता है। गांव वाले पता चलते ही उसे गांव से निकालने को कहते हैं। उसे गांव के बाहर सुनसान जगह पर एक अकेले उजाड़ मकान में छोड़ा जाता है। बाद में वह आत्महत्या कर लेती है। दीवान की दीदी गोपुली उसे मां की तरह पालती है। आगे जाकर प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। वह सवर्ण समाज द्वारा तमाम बाधाएं उत्पन्न करने के बावजूद उसे पढ़ने को प्रेरित करती है। सुंदर सिंह मास्साब जैसे शिक्षक हैं जो दीवान की मेधा को पहचानते हैं तथा उसे पढ़ने को प्रेरित करते हैं। दीवान की स्मृतियों में कोढ़ग्रस्त मां की कातर पुकार, पिता का संघर्ष, गांव स्वर्ण की घृणा, सुंदर सिंह मास्साब की आत्मीयता बनी रहती है। कहानी के दूसरे छोर में दीवान के लखनऊ पहुंचने पर शिवानी तथा उसके पिता कालीचरण हैं, जिन्हें सुरेश पासी नव-सामंत ब्राह्मणवादी कहता है, जिनका ध्यान सिर्फ अपने परिवार की कामयाबी पर है। कथानायक दीवान की विशेषता यह कि एक ओर जहां वह अपने परिवार तथा समुदाय की विडंबनाओं से जुड़ा हुआ है, दूसरी ओर शिवानी के प्रति उसका प्रेम उसके निजी जीवन की आवश्यकता है। तीसरी ओर कारपोरेट से जुड़ा होने के कारण वह पूंजीवाद को भी समझता है। चौथी ओर देवराज तथा सुरेश पासी जैसे लोगों से भी उसका संपर्क बना रहता है, जो उसके वैचारिक पक्ष को समृद्ध करते रहते हैं। इस प्रकार ‘टिकटशुदा रुक्का‘ जाति के उत्पीड़न के साथ आज के जीवन की इन सभी जरूरी पक्षों को भी सामने रखता है।

उपन्यास का शिल्प काफी रोचक है। एक बड़े कैनवस की कहानी दीवान की बेहोशी के चार-पांच दिनों तथा उसकी पत्नी की व्यग्रता की पृष्ठभूमि में चलती है। शिवानी की व्यग्रता बाद में पाठक की भी व्यग्रता बन जाती है। कहानी फ्लैश बैक में चलती है। लेखक ने सिनेमा की तरह दृश्यों की रचना की है। पूरा उपन्यास दृश्य दर दृश्य चलता जाता है। दीवान की मानसिक उथल-पुथल को प्रकट करने के लिए लेखक ने डायरी का भी उपयोग किया है। उपन्यास की भाषा सहज व सरल है। लेखक ने दीवान की जिज्ञासा के माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र में जाति व्यवस्था के खिलाफ हुए संघर्षों को उपन्यास में अंतर्गंभित किया है। उपन्यास इस मान्यता को झुठलाने में सफल हुआ है कि पहाड़ के इस क्षेत्र में जातीय उत्पीड़न अन्य क्षेत्रों से कम है। हिंसा ही जातीय उत्पीड़न की तीव्रता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। किसी क्षेत्र में हिंसा न होती हो मगर भेदभाव बना हुआ हो तो वह उत्पीड़ितों के लिए उतना ही कष्टदायक होता है।

उपन्यास के नायक की घर वापसी व्यावहारिक तथा यथार्थवादी होने के बजाय भावुकता से भरी तथा आदर्शवादी प्रतीत होती है। लौटने के साथ उसके पास अपने क्षेत्र के लिए कोई पुख्ता सामाजिक या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। दीवान को पढ़ाई में कई बाधाएं आई थी, अतः वह लौटकर स्कूल खोलने तथा शिक्षक बनने की बात करता है, जबकि हकीकत यह है कि जिस दौर में वह वापसी कर रहा है, तब तक शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत पहाड़ के एक किमी से पांच किमी के दायरे में प्राथमिक तथा इंटर कालेज खुल चुके हैं। पढ़ने से रोकने के मामले अब इसलिए नहीं रह गए क्योंकि सरकारी स्कूल अब हाशिए के लोगों के स्कूल बनकर रह गए हैं। समर्थ लोग पहाड़ के कस्बों में खुल गए प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं। लौटते समय वह अपनी मां सरुली देवी की स्मृति में अल्मोड़ा कुष्ठ आश्रम को एक वैन दान करता है ताकि उसकी मां की तरह किसी स्त्री को गांव से खदेड़कर आत्महत्या के लिए विवश न होना पड़े।

इस प्रकार उपन्यास अपने अंत के साथ पलायन से जुड़े सवालों पर भी सोचने को विवश करता है। क्या प्रवास में रहकर अपने क्षेत्र तथा समुदाय की भलाई के लिए कार्य नहीं किया जा सकता ? क्या अपने क्षेत्र में रहकर ही लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है ? भले ही हमें कथानायक के बगैर किसी योजना के लौटने में भावुकता नजर आए, मगर सच्चाई तो यही है कि जब किसी समुदाय या समाज के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क स्पष्ट सोच के साथ समाज या राजनीति में सक्रिय होते हैं, तभी बुनियादी बदलाव संभव होते हैं वरना अधकचरे तथा स्वार्थी लोगों का समूह राज्य को जड़ता की ओर ले जाते हैं, जैसा हम उत्तराखंड के मामले में देख रहे हैं, जहां बीस साल बीतने के बावजूद इलाज के लिए लोगों को दिल्ली की ओर जाना पड़ता है।

इस उपन्यास को पढ़ते हुए लेखक के पिछले उपन्यास ‘दावानल’ की भी याद आती रही। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि ‘दावानल’ का नायक पुष्कर भी लखनऊ में प्रवासी का जीवन जी रहा है और दीवान राम की तरह वह भी पहाड़ के जन-जीवन को लेकर चिन्तित है। दोनों पहाड़ को लेकर नाॅस्टलेजिक हैं। वे रहते मैदान में हैं, मगर उनका चित्त पहाड़ की ओर लगा रहता है। इस तरह यह उपन्यास प्रवासी की नजर से भी पहाड़ को देखता है। पहाड़ की सामाजिक संरचना को समझने को उत्सुक लोगों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। यह उपन्यास किसी प्रकृति प्रेमी कवि की नहीं दलित की नजर से पहाड़ी जीवन को देखने में मदद करता है। जब दलित की नजर से पहाड़ की सामाजिक संरचना को देखा जाता है तो यह उपन्यास सभी लोगों को अपने जीवन तथा व्यवहार के बारे में पुनः सोचने को विवश करता है। यही इस उपन्यास की सार्थकता है। इसलिए भी इस उपन्यास को पढ़ा जाना चाहिए।

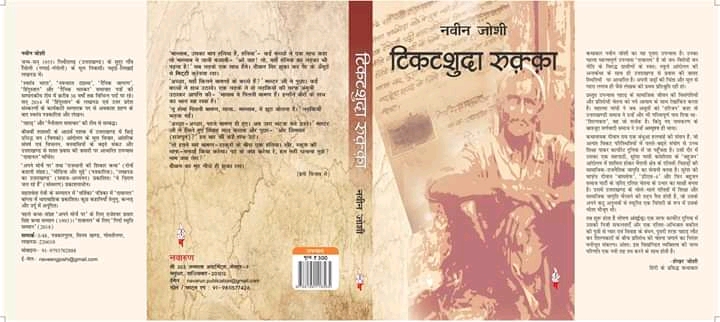

टिकटशुदा रुक्का (उपन्यास): नवीन जोशी

मूल्य: 300

प्रकाशक: नवारुण, सी 303, जनसत्ता अपार्टमेंटस

सेक्टर-09, वसुंधरा, गाजियाबाद-201012

संपर्क: 98115 77426