नवीन जोशी

1970 के दशक का उत्तराखण्ड का ‘चिपको आंदोलन’ विश्वविख्यात है। यह तथ्य भी कमोबेश ज्ञात है कि इस आंदोलन के पीछे मुख्य रूप से महिलाएं थीं। कुमाऊं में 1984 में छिड़ा ‘नशा नहीं, रोजगार दो’ आंदोलन महिलाओं की जबर्दस्त भागीदारी के बिना उतनी व्यापकता में सम्भव ही नहीं होता। इन दो प्रसिद्ध जन-आंदोलनों के पहले भी उत्तराखण्ड (सन 2000 में राज्य बनने से पहले उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिले) की महिलाएं आंदोलनों में खूब शामिल रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी उल्लेखनीय सक्रिय भूमिका रही तो उसके बाद हुए शराब विरोधी समेत अन्य सामाजिक आंदोलनों में वे अग्रिम कतार में थीं। लगभग आधी आबादी (मुख्यतया पुरुष) के प्रवास में होने के कारण उत्तराखण्ड की आर्थिकी से लेकर घर-परिवार तक की पूरी ज़िम्मेदारी महिलाएं उठाती रही हैं। एक तरह से पूरा पहाड़ महिलाओं के सिर पर रहा है।

इस तथ्य के बावजूद वहां महिलाओं की स्थिति कुछ मायनों में शेष देश की महिलाओं की स्थिति से भी अधिक खराब है। आंदोलनों का अग्रिम दस्ता होने के बावजूद वे पितृसत्तात्मक समाज में उपेक्षित तथा दोयम दर्जे का जीवन जीने को विवश हैं। आंदोलनों में भागीदारी से चेतना के विकास और पंचायतों में पचास फीसदी आरक्षण से स्थिति में कुछ बदलाव आता दिखा है लेकिन ये महिलाएं न तो सामाजिक-राजनैतिक क्षेत्रों में प्रभावशाली नेतृत्वकारी भूमिका में हैं न ही सरकारी नीतियों और समाज की दृष्टि को महिला हितैषी बनाने के लिए निर्णायक हस्तक्षेप कर पा रही हैं।

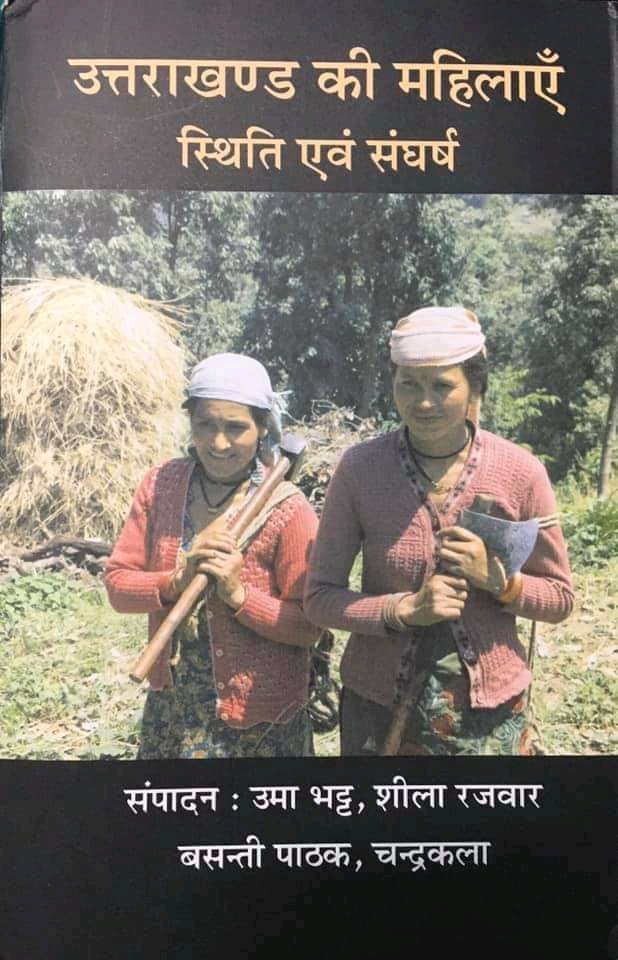

‘नवारुण प्रकाशन’ से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ‘उत्तराखण्ड की महिलाएं: स्थिति एवं संघर्ष’ इस पर्वतीय प्रदेश की स्त्रियों के हालात, विभिन्न आंदोलनों में उनकी भूमिका, उनकी राजनैतिक, सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों, आदि को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समग्रता में प्रस्तुत करती है। उमा भट्ट, शीला रजवार, बसंती पाठक और चंद्रकला के सम्पादन में आई यह किताब जनसंख्या, आंदोलन, शराब, हिंसा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पत्ति के अधिकार, विभिन्न समाजों में महिलाएं, विविध और राजनीति नाम से दस खण्डों में विभाजित है। इस तरह महिलाओं से जुड़े लगभग सभी मुद्दों को समग्रता में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ है। भूमिका से सचेत सम्पादकीय दृष्टि का संकेत मिलता है- “मध्यवर्गीय महिलाएं अपने हालात से परेशान होने के बावजूद चुप हैं। पढ़ी-लिखी नौकरीपेशा महिलाएं अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं तथा अपनी निजी ज़िंदगी तक सीमित हैं। इसलिए परिस्थितियों से संघर्ष की चेतना से प्राय: शून्य हैं। ग्रामीण स्त्रियां परिस्थितियों को अधिक समझती हैं और वे मुखर भी हैं। आंदोलनों में वे सक्रिय रहती हैं पर वहां भी महिला नेतृत्व की कमी के कारण वे पिछड़ जाती हैं।’’

शुरुआती ‘जनसंख्या’ खण्ड में बी आर पंत का लेख बताता है कि राज्य के पर्वतीय जिलों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात (जनगणना 2011) अधिक है। नगरीय क्षेत्रों में अवश्य कम है। ‘आंदोलन खण्ड’ में शीला रजवार और उमा भट्ट के लेख राष्ट्रीय आंदोलनों में उत्तराखंड की स्त्रियों की भूमिका के साथ उत्तराखण्ड के पुराने और हाल के आंदोलनों में उनके योगदान का विस्तार से उल्लेख तथा विश्लेषण करते हैं। पहाड़ में स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात राजनैतिक-सामाजिक आंदोलनों की लम्बी श्रृंखला है। महिलाएं बराबर उनमें शामिल रहीं। प्रख्यात गांधीवादी सरला बहन के उत्तराखण्ड में सक्रिय रहने एवं उनके द्वारा कौसानी में स्थापित ‘कस्तूरबा महिला उत्थान मण्डल’ (लक्ष्मी आश्रम) ने विमला बहुगुणा (सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी जो उन्हें राजनीति से सामाजिक आंदोलनों की ओर खींच लाईं,) राधा बहन, शशिप्रभा रावत, शोभा बहन, देवाकी कुंजवाल, आदि समर्पित महिला नेत्री पैदा कीं जिन्होंने नगरों से अधिक ग्रामों में महिला शिक्षण और सामाजिक जागरूकता के लिए काम किया। 1960 के दशक में पहाड़ में शराब विरोधी आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका रही।1970 के बाद अंतराष्ट्रीय-राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई महिला-स्वातंत्र्य चेतना की लहरें भी पहाड़ तक पहुंची। वहां भी कई नारी संगठन बने। सरकारी योजनाओं के लिए ग्राम स्तर पर बने महिला मंगल दलों ने भी महिलाओं को सचेत बनाने का काम किया।

1970 के दशक के प्रख्यात ‘चिपको आंदोलन’ की जमीनी फौजें वास्तव में महिलाएं ही थीं। उनकी जागरूकता एवं सक्रियता के बिना ‘चिपको’ उतना सशक्त और व्यापक आंदोलन नहीं बन सकता था। 1984 के ‘नशा नहीं रोजगार’ आंदोलन को भी महिलाओं की व्यापक भागीदारी ने ही ताकत और अनुशासित तेवर दिए। दोनों ही चर्चित आंदोलनों में स्थानीय स्तर पर महिलाएं नेतृत्वकारी भूमिका में होने के बावजूद नेतृत्व की पहली-दूसरी-तीसरी पंक्तियों में वे स्थान नहीं पा सकीं। पुरुष नेता ही छाए रहे। लेखों में इसका उल्लेख नहीं है लेकिन सम्भवत: महिला नेतृत्व के अभाव में ही जंगलों पर ग्रामीणों के हक-हकूक की बहाली के लिए शुरू हुआ ‘चिपको आंदोलन’ शुद्ध पर्यावरण बचाओ आंदोलन के रूप में देश-दुनिया में चर्चित बना दिया गया। उमा भट्ट लिखती हैं कि “जिस प्रकार पुरुषों में नेतृत्व का विकास हुआ, उस प्रकार इन महिलाओं में नहीं हो सका। महिलाओं का अशिक्षित होना तथा अपनी घर-गृहस्थी, पशु-खेती-जंगल से बंधा होना इसके पीछे कारण हो सकता है।” शीला रजवार का निष्कर्ष है कि नेतृत्व में महिलाओं के अभाव में “वे अपनी स्थितियों को बदलने तथा उत्तराखंड की समस्याओं पर कोई निर्णायक हस्तक्षेप नहीं कर पा रही हैं, (यद्यपि) आज भी वे जल-जंगल-जमीन की लड़ाइयां लड़ रही हैं।” महिपाल सिंह नेगी और साहब सिंह सजवाण का लेख टिहरी के चिपको आंदोलन में विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का नामोल्लेख सहित विस्तृत विवरण पेश करता है। इसी खण्ड में अनुपम मिश्र का 1978 में लिखा वह लेख भी शामिल है जो गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में महिलाओं द्वारा रेणी का जंगल बचा लेने की रोमांचक कथा कहता है।

राज्य के लिए आवश्यक राजस्व के नाम पर सरकारी संरक्षण में शराब का बढ़ता धंधा और समाज में बढ़ती नशे की लत की मार सबसे अधिक महिलाओं पर ही पड़ती है। ‘शराब’ खण्ड में गिरिजा पाण्डे, बसंती पाठक और प्रीति थपलियाल के लेख इस व्यवसाय के जन विरोधी इतिहास, सरकार की आबकारी नीति की विसंगतियों, शराब के विरोध में उत्तराखण्ड में हुए आंदोलनों और अब भी जारी प्रतिकार से सम्बंधित हैं। सैनिक भर्ती के लिए प्रख्यात उत्तराखण्ड में नशे की लत का परिणाम यह है कि “टी बी और सिरोसिस की बीमारी के कारण नवयुवकों की सेना में भर्ती दर घट रही है।” दूसरी तरफ, जब राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को सुनकिया, धारी की महिलाओं ने घेरा तो उन्होंने कहा- “देखिए, आप लोगों के विकास के लिए राजस्व की जरूरत होती है। पैसा कहां से आएगा? इस पर एक ग्रामीण महिला देवकी देवी ने कहा- ‘आप हम लोगों से हर महीने पांच-पांच प्रति महिला रुपया इकट्ठा कर लो। गांव में शराब मत परोसो या हम सब पर मिट्टी का तेल छिड़को, पूरे क्षेत्र को तबाह कर दो।” महिलाओं के तीखे विरोध और रोष के बावजूद सरकारें शराब से अधिक से अधिक राजस्व कमाने की नीति पर चल रही हैं। तो फिर उपाय क्या है, पूछती हैं बसंती पाठक और जवाब में कहती हैं– “यहां-वहां होने वाले आंदोलन चाहे वह किसी भी मांग को लेकर हों, सरकार के लिए उन्हें तोड़ना आसान होता है लेकिन प्रदेश व्यापी या देश व्यापी आंदोलन सरकार को सोचने पर मजबूर करता है।”

उत्तराखण्ड और देश की भी समस्या यही है कि प्रदेश या देश व्यापी आंदोलन कैसे हो, जबकि आंदोलनकारी संगठन आपस में लड़ते और विभाजित होते आए हैं। प्रीति थपलियाल सरकार के इस तर्क को कि शराब विक्री से विकास के लिए राजस्व मिलता है, खारिज करते हुए लिखती हैं कि “जनता लगातार सलाह देती है कि यहां के प्राकृतिक संसाधनों का का उचित उपयोग किया जाय, नदी, घाटी बुग्याल तथा वन-सम्पदा का उपयोग करके… इस प्रदेश की सूरत बदली जा सकती है।” किंतु सरकारें हैं कि उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सम्पदाओं को माफिया और कॉरपोरेट घरानों के हाथ औने-पौने दाम लुटा रही है।

महिला हिंसा पर पुस्तक में महत्त्वपूर्ण लेख हैं जो महिला-हिंसा के विविध रूपों की गहरी पड़ताल करते हैं। महिलाओं पर हिंसा की शुरुआत बचपन से किए जाने वाले भेदभाव से शुरू होती है। कंचन भण्डारी लिखती हैं कि “गांव हो या शहर हर जगह महिलाओं को कमतर आंकने का मापदण्ड हमारे सामाजिक रीति-रिवाज, कहावतों, मान्यताओं, धारणाओं, गीतों व कविताओं में देखने को मिलता है, जिसके कारण महिलाएं व लड़कियां आए दिन भेदभाव व हिंसा से प्रभावित होती हैं।” विभिन्न कानूनों की जानकरी देने के साथ ही वे कहती हैं कि “सिर्फ कानून बना देने से ही हिंसा खत्म नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है, लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना तथा कानूनों का सरकार द्वारा सही कार्यान्वयन।” बसंती पाठक राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के हवाले से बताती हैं कि राज्य बनने के पंद्रह सालों (अब तो इक्कीस साल होने को हैं) में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में दो सौ प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ोत्तरी हो गई है।”

उत्तराखंड में महिला हिंसा के सबसे गम्भीर लेकिन अल्प चर्चित रूप, महिला तस्करी पर मनोज रावत का शोधपूर्ण लेख है। ‘तहलका’ में 2013 में प्रकाशित हो चुका यह लेख विभिन्न गांवों के उदाहरण देकर बताता है कि कम उम्र की गरीब लड़कियों, विधवा और परित्यकता स्त्रियों को कभी घर वाले तथा रिश्तेदार या तस्कर गिरोहों के दलालों की मार्फत शादी के नाम पर दूसरे राज्यों में बेचा जाना आज भी जारी है। अनेक बार ये बेमेल विवाह होते हैं और बलात्कार आम बात है। शादी की आड़ में वेश्यावृत्ति कराई जाती है। अधिक उम्र हो जाने पर उनसे खून और किडनी जैसे अंगों का सौदा भी करवाया जाता है। उत्तराखण्ड के गांवों में गरीबी और पुरुषों से अधिक महिलाओं का अनुपात होने के कारण गांव-गांव विभिन्न प्रदेशों के दलाल सक्रिय हैं जो खाते-पीते घर में ब्याह और नकदी का लालच देकर लड़कियों को बाहर पहुंचा देते हैं। दलाल “जानते हैं कि इन लड़कियों के गरीब और असहाय परिवारों में उनके खिलाफ कुछ करने-बोलने वाला कोई नहीं है।” ये लड़कियां नारकीय जीवन जीती हैं और इनकी कभी मायका-वापसी नहीं हो पाती।

इन लेखों में ‘महिला समाख्या’ के सदस्यों द्वारा महिला तस्करी के कई मामलों में हस्तक्षेप करने और रुकवाने के उदाहरण भी हैं लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता था क्योंकि विवाह की आड़ और परिवार या सम्बंधियों की रजामंदी के चलते हस्तक्षेप की गुंजाइश बहुत कम होती है। 2016 में उत्तराखण्ड सरकार ने महिला समाख्या योजना ही बंद कर दी। स्वाभाविक है कि उसके बाद थोड़ा बहुत हस्तक्षेप भी नहीं हो पाता होगा। इस नज़र से लेख को अद्यतन किए जाने की जरूरत थी।

उत्तराखण्ड में महिला तस्करी का संगठित अपराध बहुत पुराना है। पुस्तक के इसी खण्ड में प्रख्यात इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल की पुस्तक का एक अंश और ‘गढ़वाली’ के सम्पादक विश्वम्भर दत्त चंदोला का 1913 में प्रकाशित लेख इसके प्रमाण हैं। चंदोला जी ने 1912 की अपनी बम्बई यात्रा में गढ़वाल से विवाह के बहाने तस्करी करके वहां ले जाई गई युवतियों से मुलाकात की और उनके नारकीय जीवन का विवरण अपने समाचार पत्र में लिखा था। तब की तरह आज भी हरिद्वार के पण्डे, गांवों के प्रधान और पण्डित दलालों के जरिए महिला तस्करी में लगे हैं। इसे रोकने के लिए और गिरोहों पर कार्रवाई के लिए कानून हैं। महिला तस्करी रोकने के लिए पुलिस में विशेष प्रकोष्ठ भी बनाया गया लेकिन यह सब प्रभावहीन है। 2013 तक प्रकोष्ठ में सिर्फ एक मामला दर्ज हुआ था। अच्छा होता यदि इस लेख के साथ सम्पादकीय नोट में स्थिति का अद्यतन हाल भी दे दिया गया होता। पुस्तक में शामिल पुराने लेखों में यह कमी लगती है।

मनोज रावत लिखते हैं कि “उत्तराखण्ड बनने के बाद लड़कियों को ब्याह के नाम पर बेचने के हजारों मामले हुए हैं लेकिन आज तक एक भी मामला विधान सभा में नहीं उठा है। हर पर्वतीय विधायक के क्षेत्र में यह काला व्यापार हो रहा है लेकिन उन्होंने इन मामलों का कोई संज्ञान नहीं लिया।…. उत्तराखंड में हर आंदोलन की अगुवाई महिलाएं ही करती हैं लेकिन बेटियों के इस कुत्सित और घृणित व्यापार के विरोध में कोई आंदोलन होना तो दूर एक संगठित आवाज तक नहीं उठी।” यह सचमुच अत्यंत चिंता और क्षोभ का कारण है। 2013 में यह लिखने वाले मनोज रावत आज केदारनाथ विधान सभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। हम उम्मीद करते हैं उन्हें अपनी यह तकलीफदेह बात याद होगी।

उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन में दिल्ली जाती महिलाओं के साथ दो अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में तत्कालीन प्रदेश सरकार की शह पर जो भीषण दमन, उत्पीड़न तथा बलात्कार हुआ और जिस तरह अदालती लड़ाई भटकाई गई, उसका विवरण देता कमल नेगी, शीला रजवार और उमा भट्ट का लेख भी इस खण्ड में है।

स्वास्थ्य खण्ड के लेख महिलाओं के स्वास्थ्य की समस्याओं के लिए मुख्य रूप से स्त्री-पुरुष भेदभाव, सामाजिक मान्यताओं, शर्म-संकोचों और अंधविश्वासों को ज़िम्म्देदार ठहराते हैं। चंद्रकला लिखती हैं कि “महिला के स्वास्थ्य की समस्या केवल उसकी समस्या न होकर एक सामाजिक और सामुदायिक मुद्दा होना चाहिए।” लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है। महिलाओं के स्वास्थ्य की जो चिंताएं घर-परिवार या सरकार में हैं भी वे प्रसव से सम्बंधित हैं। वह भी इसलिए कि वंश-वृद्धि में उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी बाकी शारीरिक मानसिक आवश्यकताओं की उसी की तरह उपेक्षा होती रहती है। अविवाहित लड़कियों, विशेष रूप से किशोरियों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जाता या जानबूझकर उपेक्षा की जाती है। इससे वह अनेक प्रकार की मानसिक बीमारियों की ज़द में आ जाती हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण समाज में ही नहीं, पढ़े-लिखे नागर समाज में भी महिलाओं की बीमारियों को भूत-प्रेत या देवी-देवताओं के प्रकोप से जोड़ कर और गम्भीर बना दिया जाता है। सरोजिनी जोशी ने इन रूढ़ियों के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गम्भीर प्रभावों पर विस्तार से लिखा है। ऐसा ही हाल शिक्षा का है। स्वाति मेलकानी और चंद्रकला भण्डारी का निष्कर्ष है कि “पितृसत्तात्मक समाज स्त्री को अच्छी शिक्षा के स्थान पर घरेलू काम-काज में ही दक्ष कर देना पर्याप्त समझता है।”

महिलाओं के भूमि अधिकारों का सवाल अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इस खण्ड में चम्पा उपाध्याय, चंद्रकला और मधुबाला काण्डपाल के लेख हैं। शेष देश की तरह उत्तराखण्ड की महिलाओं को भी भूमि पर वास्तविक अधिकार हासिल नहीं हैं, हालांकि खेती का पूरा भार उन्हीं के कंधों पर है। पिछले कुछ वर्षों में कानूनों में संशोधन करके उसे कतिपय अधिकार देने की कागजी पहल हुई है लेकिन वास्तव में भूमि पर परिवार के पुरुषों का ही अधिकार है। कानूनन जो अधिकार उन्हें हासिल हैं, उनकी जानकारी भी अत्यंत कम (25 प्रतिशत) महिलाओं को है और उनमें भी अधिकसंख्य (73 फीसदी) का मानना है कि सम्पत्ति के लिए न्यायालय जाना उचित नहीं है क्योंकि “मायके से सम्बंध खराब होते हैं।” यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवार की एकता, सम्मान, सम्बंध, आदि ऐसे लिहाज़ हैं जिनसे बंधी महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ने से बचती और सहती रहती हैं।

उत्तराखण्ड के समाज के मुख्यत: तीन घटक हैं- सवर्ण, दलित और आदिवासी। पुस्तक में दलित एवं आदिवासी समाज की स्त्रियों पर विशेष निगाह डाली गई है। जहां आदिवासी (थारू, बुक्सा, भोटिया, शौका, वनराजी और जौनसारी) महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिली हुई है, वहीं दलित स्त्रियों की स्थिति बहुत गई बीती है। थारू आदिवासियों में फसलों और पालतू पशुओं को स्त्रियों की सम्पत्ति माना जाता है। उनकी मर्जी के बिना पुरुष भूमि नहीं बेच सकते। बुक्साओं में परिवार में बुजुर्ग महिला का वही स्थान होता है जो पुरुष मुखिया का। भोटिया और शौका महिलाएं अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में हैं। लुप्तप्राय वनराजी समाज मुख्य धारा से बाहर होने के कारण कष्टप्रद जीवन जीता है। स्वाभाविक ही इन महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। जौनसारी महिलाएं अपनी कुछ प्रथाओं के कारण स्वतंत्र जीवन जीती लगती हैं लेकिन हैं उपेक्षित ही।

अत्यंत गरीबी, अस्पृश्यता, दासता और श्रम की अधिकता ने ग्रामीण क्षेत्रों की दलित स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय बना रखी है। कन्या विक्रय और विनिमय (अपनी कन्या के बदले बहू ले आना) से लेकर विधवा एवं परित्यक्ता विवाह जैसे चलन आम हैं लेकिन प्रीति आर्य का यह लिखना शायद उचित नहीं है कि “पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री व विधवाओं की स्थिति दलित वर्ग में सवर्ण स्त्रियों की अपेक्षा कहीं बेहतर है।” लगभग उन्मुक्त विवाह परिपाटी में भी चलती पुरुष की ही मर्जी है। उसे एकाकी और अनेक निषेधों वाले जीवन से मुक्ति भले मिल जाती हो, पुरुष की क्रीत दासी से अधिक दर्ज़ा उसे नहीं मिलता। हाड़ तोड़ श्रम करने वाली मजदूरिनों में इसी वर्ग की महिलाओं की बहुतायत होती है। यह लेख दलित महिलाओं के वैवाहिक रिश्तों के लेखे-जोखे से आगे जाकर कुछ और गहरी दृष्टि की मांग करता है।

उत्तराखण्ड के गांवों में आज भी बड़ी संख्या में परित्यक्ता महिलाएं पाई जाती हैं, जिनके हाल पर रमेश पांडे ‘कृषक’ ने संवदेनापूर्ण दृष्टि डाली है। संतान न होने, काम-धंधे में निपुण न होने, पति के दूसरे विवाह कर लेने और अन्य कारणों से भी कम उम्र में ही महिलाएं मायके में रह जाने को विवश होती हैं। अधिकतर मामलों में इनका विधिवत विवाह विच्छेद नहीं होता। इसलिए वे सरकारी अनुदान की पात्र नहीं होती और मायके में अत्यंत उपेक्षापूर्ण जीवन जीती हैं। ऐसा ही हाल उन कन्याओं का भी होता है जिनका विवाह ही नहीं हो पाता। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, चालीस साल से अधिक की अविवाहित महिलाओं तथा विकलांग पतियों वाली स्त्रियों को ‘एकल महिला’ का दर्ज़ा हासिल है। गीता पाण्डे लिखती हैं कि “भारत में एकल महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। 2001 से 2011 की जनगणना के बीच इनकी संख्या में तीस फीसदी की वृद्धि हुई है।” इसका एक बड़ा कारण स्त्री-शिक्षा और जागरूकता भी हो सकता है। बहुत सारी पढ़ी-लिखी और अपने पैरों पर खड़ी युवतियां अब पुरुष की दासता और पारिवारिक उपेक्षा और हिंसा बर्दाश्त करने की बजाय स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करती हैं लेकिन ऐसा बड़े शहरों में ही हो रहा है। गांवों-कस्बों की एकल स्त्री का जीवन अत्यंत कष्टप्रद है। 2015 में उत्तराखण्ड में गठित ‘एकल नारी शक्ति संगठन’ ने पाया कि ये महिलाएं “परिवार के सदस्यों व समाज द्वारा मानसिक एवं शारीरिक हिंसा का शिकार होती है, केवल इसलिए कि उनके पीछे किसी पुरुष का सहारा नहीं है।”

पुस्तक का अंतिम लेकिन महत्त्वपूर्ण खण्ड राजनीति में महिलाओं की भूमिका, बल्कि उन्हें हाशिए पर रखे जाने की पड़ताल करता है। जया पाण्डे लिखती हैं- “पंचायतों में आरक्षण देने से ऐसा लग रहा था कि राज्य स्तर पर महिला नेतृत्व उभरेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उत्तराखण्ड राज्य में जहां महिला आंदोलनकारी हैं और पंचायतों में पचास फीसदी आरक्षण है, 70 सदस्यीय विधान सभा में 2017 में सिर्फ पांच महिलाएं चुनकर आई हैं।” अब तक की यह अधिकतम संख्या है। ऐसा इसलिए भी है कि “जिन राजनैतिक दलों ने पंचायती राज कानून बनने में आसानी से सहमति दी, वे ही संसद और विधानसभाओं में तैंतीस प्रतिशत आरक्षण वाले 81 वें (संविधान) संशोधन विधेयक के विरोध में हिंसा पर उतर आए।” पंचायतों में भी पूरे देश की तरह प्रधान-पति, प्रधान-पुत्र, आदि ही हावी हैं। पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं को दोयम दर्ज़े का बनाए रखने की पुरुषों की साजिश को बेनकाब करती हुई रेनू लिखती हैं कि “महिलाओं की सामाजिक-राजनैतिक भूमिका को सीमित करने व महिलाओं को सामंती मूल्यों की ओर धकेलने के लिए अलग-अलग माध्यमों से बाजार का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है… पिछले दस-बीस वर्षों में इन सामंती रीति-रिवाजों के प्रति शिक्षित महिलाओं का मोह अधिक बढ़ा है।” वे यह भी नोट करती हैं कि महिलाएं “अपने आसपास की राजनैतिक गतिविधियों के प्रति पूरी तरह अनजान रहती हैं और राजनैतिक मुद्दों पर बात करना पसंद नहीं करती हैं।” और, यह भी कि “बिना राजनैतिक चेतना के हम किसी भी आंदोलन या संघर्ष में जीत हासिल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी सामाजिक बदलाव राजनैतिक तैयारी व हस्तक्षेप के बिना सम्भव नहीं है।”

पिछले कई दशक से जनांदोलनों और महिला मुद्दों पर नेतृत्वकारी भूमिका में रहने वाली कमला पंत का क्षोभ है कि “समय-समय पर महिलाओं द्वारा किए जा रहे जंगल बचाने या शराब विरोधी या अन्य छिट-पुट आंदोलन, कभी भी ये आंदोलन या इनका नेतृत्व कर रहे नेतृत्वकारी एक स्पष्ट दिशाबद्ध राजनीति को परिभाषित करने या वर्तमान सत्ता के चरित्र के समानांतर क्या राजनीति है, इसे स्प्ष्ट करने में सफल नहीं रहे।” वे यह भी साफ कहती हैं कि “हमारे समाज में बहुत से महिला संगठन हैं जो लम्बे समय से समाज में बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी भी सामान्यत: यही सोच रहती है कि इस भ्रष्ट राजनीति में जाना उचित नहीं है।”

यह बड़ा सवाल है कि “भ्रष्ट राजनीति” में ईमानदार, जुझारू ताकतें नहीं जाएंगी तो राजनीति जनमुखी कैसे बनेगी? वैसे, राजनीति में महिलाओं की बराबर की भागीदारी का मुद्दा बहुत पेचीदा है। जो महिलाएं विभिन्न राजनैतिक दलों में सक्रिय हैं, वे उन दलों का मोहरा होने के कारण ही वहां हैं। अन्यथा बाहर कर दी जाती हैं। पंचायतों में आरक्षण से उनमें राजनैतिक चेतना आई है लेकिन अभी रास्ता बहुत लम्बा और कठिन है।

बहरहाल, यह किताब भारतीय समाज और उत्तराखण्ड जैसे कठिन भौगोलिक, कई परम्पराओं से जकड़े लेकिन सतत आंदोलित समाज में महिलाओं की स्थितियों, मुद्दों, चुनौतियों और संघर्षों का अच्छा दस्तावेज है। सम्पादक यह नोट करना भी नहीं भूली हैं कि उत्तराखंड में सामाजिक-सांस्कृतिक परिदृश्य पर ब्राह्मणवाद हावी है। ब्राह्मण संस्कृति के वर्चस्व के कारण अन्य वर्गों की संस्कृतियों, आदि पर उसका गहरा प्रभाव है। रूढ़ियां और अंधविश्वास बहुत हैं और स्त्रियों ने कट्टरता से उसे बनाए-बचाए रखा है। ग्रामीण एवं गरीब ही नहीं, मध्यवर्गीय शिक्षित स्त्रियां भी इस मामले में सामंती युग में जी रही हैं।”

इस सम्पादकीय दृष्टि का निर्वाह पुस्तक के लेखों में भी सायास किया गया होता तो स्थिति और स्पष्ट होती। आंदोलनकारी का तमगा मिलने के बावजूद उत्तराखण्ड की महिलाओं की स्थितियां कठिन हैं और बाहरी ही नहीं, भीतरी भी बहुत हैं। पुस्तक यह भली-भांति दर्ज़ करती है। यद्यपि बेहतर की गुंजाइश हमेशा रहती है। सम्पादक-मण्डल और नवारुण प्रकाशन इस पुस्तक के लिए साधुवाद के अधिकारी हैं।

– “उत्तराखण्ड की महिलाएं- स्थिति एवं संघर्ष”, सम्पादक- उमा भट्ट, शीला रजवार, बसंती पाठक, चंद्रकला। नवारुण प्रकाशन (+91 9811577426) पृष्ठ- 300, मूल्य- रु 375/-