डॉ. कमलेश अटवाल

पूरी दुनिया में शोधार्थी्, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य कर्मी और अनुसंधानकर्मी कोरोना वायरस को समझने की कोशिश कर रहे है़ं। कुछ-कुछ समय के अंतराल के बाद दुनिया के बेहतरीन विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं से कोरोना वायरस की इस खा़स प्रजाति (Covid 19) और इसकी प्रकृति को लेकर अलग-अलग तथ्य बड़े शांत और संयमित तरीके से दुनिया के सामने रखे जा रहे हैं।

इन तथ्यों और खोजों में बहुत ज्यादा विश्वास और दृढ़ता नहीं है। उसका कारण विज्ञान की प्रकृति है। जिसमें किसी प्रयोग को बार-बार किया जाता है और जब तक उसके बहुत सारे परीक्षण पूर्णता एक जैसा परिणाम नहीं देते, बहुत ज्यादा दृढ़ता के साथ या दावे के साथ उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। विज्ञान एक विधा के रूप में हमेशा एक बहुत बड़ा क्षेत्र अपनी आलोचना व आने वाली खोजों के लिए रखता है। इसीलिए विज्ञान किसी धर्म या मिथ्या से उलट किसी मत को सार्वभौमिक सच (Universal Truth) की तरह प्रस्तुत नहीं करता।

यह सच है कि हम कोरोना वायरस के इस नए संस्करण के प्रसार को रोकने, इसके ख़िलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने मे अभी तक सफल नहीं हुए हैं। बावजूद इसके विज्ञान की इस यात्रा में हमारे पास इन सूक्ष्म, नग्न आंखों से न दिखने वाले वायरस के बारे में बहुत सारा ज्ञान पिछले सैकड़ों वर्षों से रहा है।

ऐसा नहीं है कि वायरस से संक्रमित कोई महामारी दुनिया में पहली बार आई हो। इन वायरसों से लड़ने का हमारा एक बहुत बेहतरीन अनुभव रहा है। और उसी अनुभव के आधार पर दुनियाभर के मेडिकल शोधार्थियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी करी। इन गाइडलाइंस में माना गया कि संक्रमण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो रहा है। अतः वह शारीरिक रूप से एक-दूसरे से दूर रहें। नाक या मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट इसके प्रसार का एक माध्यम बताए गए। यह भी बताया गया कि यह वायरस एक निश्चित समय तक अलग-अलग सतहों और धरातल पर रह सकता है। इसीलिए व्यक्तिगत साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। जिसमें बार-बार हाथ धोना और अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखना था।

दुनिया भर में इन गाइडलाइंस को लेकर अलग-अलग समुदायों और लोगों का अलग अलग रिएक्शन था। यूरोप हो या अमेरिकन महाद्वीप या फिर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा एशिया महाद्वीप, हर समुदाय और लोगों की इसको लेकर अपनी एक अलग समझदारी थी। समझदारी के साथ-साथ, एक कन्स्पिरसी या साजिश की थ्योरी भी थी। कभी इसे चाइना वायरस का नाम दिया गया तो कभी यहूदियों की साजिश और भारत में इस्लामिक जिहाद की एक बड़ी साजिश। इन्हीं लोगों ने विज्ञान के समानांतर अपनी नई थ्योरी दी। जिसमें अलग-अलग समाधान थे, कहीं गर्म पानी पीना, कहीं अदरक का सेवन करना, कहीं धूप में बैठना, गोमूत्र का सेवन, कुरान का पाठ, आदि आदि।

इन मजेदार समाधानों के अलावा कुछ लोगों ने छद्म विज्ञान को आधार बनाकर कुछ हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित नए-नए समाधान लोगों के सामने रख दिए। हैरान कर देने की बात यह है कुछ स्वास्थ्य कर्मियों और विज्ञान को समझने का दावा करने वाले लोगों ने तक इन चीजों पर विश्वास करना शुरू कर दिया उनके द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेज से यह विश्वास परिलक्षित होता है । हद तो तब हो गई जब एक मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ने मुझे यह समझाया कि भारत में मार्च के महीने के बाद इस वायरस का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत की गर्मी को कोरोना नहीं झेल सकता। यह हाल तब है जब इस वायरस को लेकर हम लोगों के पास इतना साहित्य और ज्ञान पहले से ही सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है।

इससे भी मजेदार तथ्य है दूसरे धर्मों को या दूसरे समुदायों को इस वायरस के प्रति जिम्मेदार फैलाने वाले लोग भी जब व्यक्तिगत साफ-सफाई की बात आती है तो उतने ही लापरवाह दिखें। एक हिंदी टीवी चैनल पर जमातीयों को गलियाते हुए एक चर्चित समाचार एंकर महोदया 5 मिनट के प्रोग्राम में से कम 5 बार अपने चेहरे पर हाथ लगाती हुई दिखी।

लगभग यह बात स्पष्ट है किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस होने के बावजूद भी वह सामान्य व्यक्ति की तरह स्वस्थ रह सकता है। इसका मतलब वायरस व्यक्ति विशेष की प्रतिरोधक क्षमता पर भी निर्भर करता है। अगर यह सिद्धांत सब पर बराबर रूप से लागू होता है तो यह हर तरह की पब्लिक गैदरिंग पर लागू होना चाहिए। अभी तक के किसी शोध में यह बात सामने नहीं आई है कि वायरस किसी विशेष पहचान के लोगों पर ज्यादा खतरनाक और अन्य समुदाय के साथ दोस्ताना व्यवहार करता है। भारत में देखा गया कि एक धर्म विशेष की गैदरिंग को इस वायरस के फैलने में सहायक, और वही दूसरे धर्मों की भीड़ व राजनीतिक कार्यक्रमों को इस तरह के ख़तरे के रूप में नहीं देखा गया।

वायरस और विज्ञान की हमारी इस खो़खली समझ ने अफवाहों, झूठी खबर, और हमारे पूर्वाग्रह के लिए एक अच्छा अवसर दिया कि नफरत के रूप में यह सूचना तंत्र के माध्यम से पूरे देश में कोरोना की ही तरह है भयानक तीव्रता से फैल जाएं। जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन ने व्यक्तिगत साफ सफाई (पर्सनल हाइजीन) के लिए दिशानिर्देश दिए और साथ ही सरकारों ने इन निर्देशों को लोगों तक पहुंचाया भी। वहीं “सूचना हाइजीन” या सही सूचना पाने के लिए कोई भी निर्देश सरकारों की तरफ से नहीं जारी किए गए।

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि यूरोप हो या एशिया का समाज़ हर जगह इस संकट के दौर में लोगों के अपने पूर्वाग्रह, नफरतों के रूप में सतह पर आ गये। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द गार्डियन के लिए लिखते हुए, ह्यूगो मर्सर जो एक फ्रेंच वैज्ञानिक और लेखक हैं मानते हैं कि इंसान की प्रकृति कुछ ऐसी है कि जो भी संदेश उसे मिलता है वह उसके प्रति बहुत सजग रहता है। लेकिन संदेश में मिली जानकारी का मूल्यांकन करते समय वह अपने आप में पहले से मौजूद विश्वासों के साथ उस संदेश की तुलना करता है। अगर उसे प्राप्त संदेश उसके मौजूदा विश्वासों के साथ सही बैठता है तो वह उस जानकारी को स्वीकार कर लेता है। और इस तरह से नकली खबरें यानी फेक न्यूज़ और पूर्वाग्रह इसका फायदा उठाकर हमारे सूचना तंत्र में आसानी से आ जाते हैं।

उदाहरण के रूप में अगर एक व्यक्ति के अंदर किसी दूसरे समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह है और इस दौरान उसे व्हाट्सएप के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि एक विशेष समुदाय के लोग कोरोना संक्रमण को इस तरह से फैला रहे हैं। तो यह बहुत ही संभव है कि वह उस संदेश को सच मानकर स्वीकार कर लेगा और सूचना तंत्र में उस संदेश को और लोगों तक पहुंचाएगा।

ह्यूगो मर्सर यूरोप के संदर्भ में समझाते हैं जैसे शराब पीने वाले किसी व्यक्ति को यह संदेश मिला कि शराब कोरोना का एक इलाज हो सकता है तो उसने इस बात को मान लिया। उसी तरह से जो लोग नस्लीय श्रेष्ठता पर विश्वास करते थे उन्होंने कोरोना के लिये चीनी वैज्ञानिकों को दोषी माना।

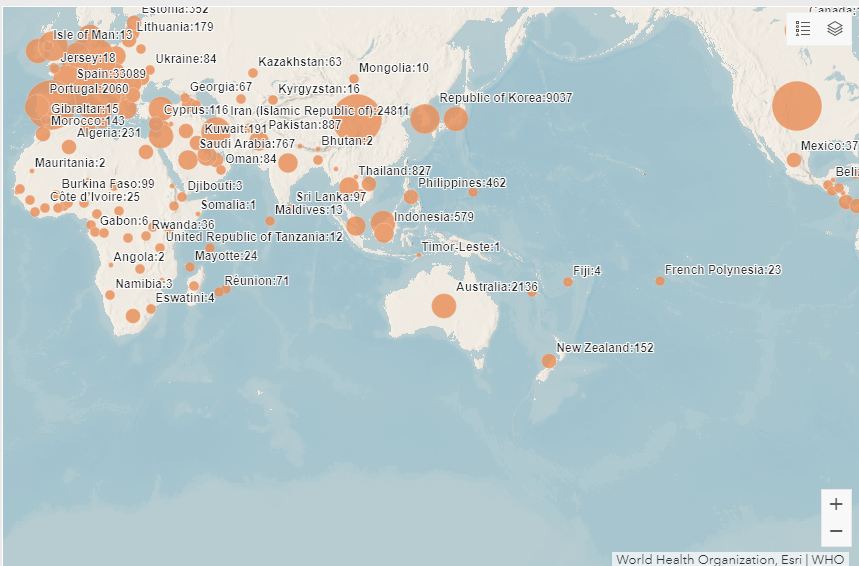

यह सूचनाओं का संकट भारत में ही नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना आपदा के दौरान पूरी दुनिया मे इस महामारी से संबंधित फेक न्यूज़ और झूठी खबरों की बाढ़ सी आ गई है। घरों में बंद लोग, बड़े पैमाने पर हुई तालाबंदी और लगातार बढ़ती दहशत के बीच सोशल मीडिया को पहले से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं ।

आज सोशल मीडिया परिवार, दोस्तों, समुदाय के बीच में संचार की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया है। लेकिन इस माध्यम के साथ यह समस्या है कि परंपरागत मीडिया से अलग व्हाट्सएप और फेसबुक में कोई एडिटर नहीं होता, कोई कॉपी चेक नहीं होती और कोई मीडिया एथिक्स भी नहीं । जिस कारण से सूचना के स्रोत भी वेरीफाई नहीं हो पाते और यह पहचानना बहुत मुश्किल होता है कि सूचना सही है या झूठी। 21 वीं शताब्दी के सबसे ताकतवर सूचना माध्यम, सोशल मीडिया की सबसे खा़स बात यह है कि इसमें हर कोई शख्स जिसके पास यह माध्यम है वह खुद ब्रॉडकास्टर या पत्रकार है।

यही इस माध्यम की सबसे बड़ी कमी है, कि जो लोग पेशेवर रूप से मीडिया के एथिक्स को नहीं समझते, अपने समाज की बनावट को नहीं समझ पाते, वह भी इस माध्यम में प्रसारक हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी खबर इतनी जल्दी स्वीकार कैसे हो जाती हैं?

इसका जवाब देते हुए लेखक स्लोमन और फरनबैक अपनी पुस्तक “द नॉलेज इल्यूजन” में यह बताते हैं कि हम लोगों की अधिकांश निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिगत तर्कसंगतता के आधार पर नहीं होती बल्कि एक साझा समूह के रूप में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम निर्णय करते हैं। उदाहरण के रूप में अगर विशेष समुदाय को यह कहा जा रहा है कि उसके कारण से संक्रमण फैला तब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ तर्कशील होते हुए इसका जवाब तलाशते हैं। लेकिन जब व्यापक सामाजिक समूह के रूप में सब तरफ से आपके पास यही खबरें आती हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत तर्कशीलता को किनारे रखकर समूह स्तर की कथाओं को स्वीकार करने लगते हैं ।

इस तरह से झूठी खबरें लोगों के लिए बड़ी घातक हो सकती हैं। हमने पिछले साल देखा था कि बच्चा उठा़ने वाले गिरोह की झूठी खबरों के कारण भारत में लोगों को सामूहिक रूप से पीट-पीटकर मार दिया गया।

करोना के इस अनिश्चित और डरावने माहौल में भी इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां समुदाय विशेष के लोगों को सब्जी बेचने से या अलग-अलग गतिविधियों से रोका जा रहा है। उनको पीटने के वीडियो भी सामने आ रहे हैं।

यह समस्या धीरे-धीरे व्यापक होगी।

आज यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ है। कल किसी और समुदाय के खिलाफ भी हो सकती है। इसीलिए जरूरी है की सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। क्योंकि सरकार का नियंत्रण किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। केरल ने पिछले 2 साल से अपने स्कूलों में फर्जी खबर या फेक न्यूज़ को पहचानने के लिए अपने बच्चों को प्रशिक्षित किया है। हमारे यहां कुछ वैकल्पिक न्यूज़ पोर्टल जैसे Alt News इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे है। जरूरी है इस काम को लोगों तक पहुंचाना जिससे कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों को रोका जा सकें।

डॉ. कमलेश अटवाल