वहां एक झील रहती थी

उस शहर में,

कैलाखान में साह जी के मकान की

पहली मंजिल पर।

एक गहरी झील थी वह।

इतनी,

कि डूबते-डूबते भी

तल ना मिले।

हवा की सिहरन

जब गुजरती उस पर से

तो झूम उठती थी वह।

लबालब थी,

जहां तक थी।

खुले आकाश जैसी थी वह।

छोटी-छोटी मछलियां भी,

उड़ पाती थी वहां

बड़े पंखों की उड़ान।

यह झील

एक ऐसे शहर में थी,

जहां एक दूसरी झील भी थी।

यह दूसरी,

गहरी रही होगी कभी

पर अब नहीं थी।

माप ली गई, कई पहले,

कि फलां मीटर है बेचारी।

इस ‘दूसरी’ की नमीं के चारों ओर

वनस्पति ने उगना बन्द कर दिया था।

वहां उग रहा था लगातार बाज़ार

और उपक्रम उसी के।

अब गहरा भी रही है

यह ‘दूसरी झील’ निरंतर।

लेकिन,

आकाश नहीं खुलता यहां।

अंधेरा, और गहराता जाता है

इसमे नीचे उतरते ।

माना!

गर सूख गई अचानक

‘दूसरी झील’ कभी तो,

कंकरीट का जंगल ही

जा उगेगा ना वहां..?

लेकिन..

पिछले दिनों

नहीं रही अब ‘पहली झील’।

पर,

इतनी नमी छोड़ गई है यह

कि सदियों हरा-भरा

जंगल ही

उगेगा यहां।

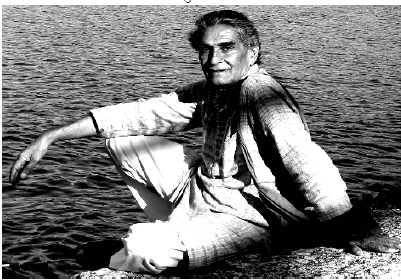

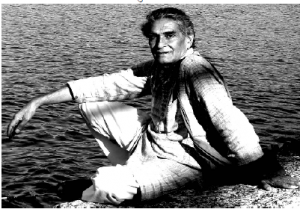

(गिरीश चंद्र तिवारी ‘गिर्दा’ की स्मृति में यह कविता अगस्त 2010 में लिखी गई. )