नवीन जोशी

प्रयाग जोशी उत्तराखण्ड के विरले लोक-अध्येता हैं। विरले इसलिए कि उन्होंने ‘लोक’ का अध्ययन लोक के बीच जाकर और जीकर किया है। 1966 में एम ए करने के बाद जब वे पुरौला (उत्तरकाशी) इण्टर कॉलेज में अस्थाई अध्यापक नियुक्त हुए, तभी से वे अपनी जिज्ञासाएं लेकर गांव-गांव भटकने लगे थे। वहीं से लोक जीवन को समझने यानी कि लोक गीतों, होलियों, लोक कथाओं और लोक गाथाओं को सुनने-संकलित करने की शुरुआत हुई। बाद में पहाड़ के कुछ कॉलेजों में अध्यापन करने, पीएचडी करने के दौरान और फिर रायबरेली के एक डिग्री कॉलेज में 28 साल अध्यापन करते हुए भी वे एक नियमितता से उत्तराखण्ड के सुदूर अंचलों में घूमते रहे। वनराजियों के जीवन का अध्ययन करने का उनका बड़ा काम भी इसी लोक-यात्रा से निकला। इस श्रम-साध्य अध्ययन-संकलन के परिणाम स्वरूप कई मूल्यवान संग्रह हमें उनकी किताबों के रूप में मिलते रहे हैं। आज 79 वर्ष की आयु में भी वे अपने देखे-जाने-सुने का विवेचन-विश्लेषण करने में लगे हुए हैं।

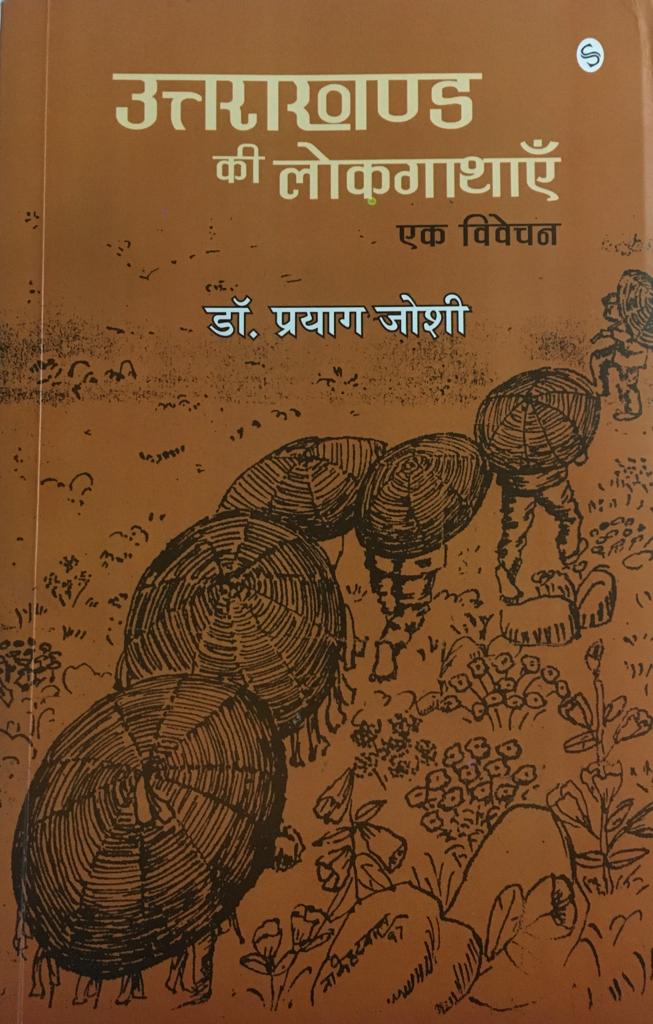

पिछले वर्ष प्रकाशित उनकी पुस्तक ‘उत्तराखण्ड की लोक गाथाएं-एक विवेचन’ उनके अध्ययन-संकलन की व्यापकता और गहराई का सुंदर उदाहरण है। हालांकि यह पूर्व में प्रकाशित उनकी दो पुस्तकों का परिवर्धित संस्करण है, लेकिन दोनों को समेटने और नया जोड़ने से यह काफी कुछ नई बन गई है। अपनी लोक थात के संग्रह में उनका एक अद्वितीय काम सुदूर क्षेत्रों के लोक गायकों, वादकों, नर्तकों से सुन-सुनकर लोक गाथाओं के विविध रूपों का अंकन, उनका अध्ययन और विश्लेषण है। वे सीधे लोक से सुनी गाथाओं में उस समाज की संस्कृति की जड़ें तलाश करते हैं। इस तलाश में इतिहास, जीवन-पद्धति, राज व्यवस्था, राजनय, युद्ध, कृषि, वन्यता, जाति व्यवस्था, स्त्रियों का हाल और देवी-देवताओं की मान्यताएं और पूजा पद्धतियां सभी शामिल हैं। इस तरह सम्पूर्ण उत्तराखण्डी समाज का ऐतिहासिक-सांस्कृतिक स्वरूप वे सामने लाते हैं।

शुरू में ही प्रयाग जोशी का ध्यान इस ओर गया था कि उत्तराखण्ड की लोक सांस्कृतिक और भाषाई विशेषता पर तो काफी कुछ लिखा गया है लेकिन “सबसे ज्यादा अनखोजी और अप्रकाशित रह गई हैं लोक गाथाएं।” गढ़वाल में अवश्य डॉ गोविंद चातक ने लोक गाथाओं के संकलन का कुछ काम किया था जबकि “कुमाऊं अंचल ने कहावतों और मुहावरों पर ही ध्यान केंद्रित कर रखा था।” तब प्रयाग जी ने ठानी कि डॉ चातक की ही तरह वे भी लोकगाथाओं पर काम करेंगे। वास्तव में प्रयाग जी ने डॉ चातक से आगे कदम बढ़ाए। उन्होंने पूरे उत्तराखण्ड को अपने अध्ययन-संकलन का केंद्र बनाया।

प्रयाग जोशी जब ‘लोक गाथा’ की बात करते हैं तो उनका एक विशिष्ट मंतव्य होता है। वे गाथाओं को लोक कथाओं या लोक काव्य में अंतर्निहित कथाओं से अलग करते हैं। जिन अध्येताओं ने लोक गाथाओं से कहानियां निकाल कर पेश कीं, उसे भी प्रयाग जी वस्तुत: लोक गाथाओं का अत्यंत सीमित अध्ययन मानते हैं। उनका मानना है और सही मानना है कि लोक गाथाएं निरी कहानियां न होकर कथ्य-काव्य-गायन-अभिनय-नर्तन-वर्णन का सम्मिलित रूप हैं। इसीलिए लोक गाथाओं का वास्तविक अध्ययन उन्हें सीधे प्रस्तोताओं के मुंह से सुनकर, देखकर, अनुभवकर, गुणकर और उन्हीं से उनमें प्रयुक्त शब्दों, शैलियों, आदि को समझकर ही किया जा सकता है। जिन अध्ययेताओं ने गाथाएं गायकों से सुनकर ही लिपिबद्ध कर लीं हैं, वे इसी कारण अपनी सम्पूर्णता नहीं व्यक्त नहीं हो सकतीं। फिर, एक ही लोक गाथा के कई-कई रूप हो सकते हैं। यह गाथा के प्रस्तोताओं के निजी कौशल पर निर्भर है। इसलिए एक गाथा की एकाधिक श्रुतियां दर्ज करके उनका अध्ययन-विश्लेषण करना होता है। अपने पूर्ववर्ती और समकालीन अध्येताओं (डॉ गोविंद चातक, डॉ कृष्णानंद जोशी, डॉ उर्वादत्त उपाध्याय, आदि) को श्रेय देते हुए भी प्रयाग जी उनकी ऐसी कमियों को इंगित करते हैं। वे ‘हिमालयन फोकलोर’ के संकलनकर्ताओं, ओकले और गैरोला के लिए भी कहते हैं कि “कथा और गाथा को एक ही चीज समझा जाता रहा।” बल्कि, “ओकले को कथा और गाथा का भेद मालूम था पर जो चीज दिमाग में थी वह कृति में झलकी नहीं।”

तो, समझा जा सकता है कि प्रयाग जी लोक गाथाओं को कितनी गहराई से और अभिव्यक्ति के कितने रूपों में देखते हैं। उनका यह कथन देखिए- “सम्पूर्ण लोकगाथा भाषा में नहीं अंटती। स्वर लिपि में उसके संगीत को लिखना पड़ता है। वाद्यों में बजाना पड़ता है। वह मुक्ताकाशी मंच पर लोक के सम्मुख उतरती है।” इतना ही नहीं, “चरम क्षणों में गाथा, कथानक को छोड़ देती है और वह लय व ध्वनि की अनुगामी मात्र रह जाती है। उस समय केवल वाद्य बजते हैं। आलाप, टेक व नाच ही मुख्य हो जाते हैं।” और यह भी कि “अमूर्त प्रकृति के भीतर से भी संवाद फूटते दिखते हैं। आकाश बोलता है। दिशाएं बोलती हैं। हवाएं और भूत-प्रेत बोलते हैं। यह लोकगाथा में ही सम्भव है कि आकाश प्रश्न उछाल दे और गाथा प्रस्तोता के सामने उसका उत्तर देने की विवशता खड़ी हो जाए।” इतनी गहराई तक जाकर लोकगाथा को नहीं समझेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा? “सामान्य संग्राहक या ले उड़ने वाला शोधार्थी, गाथा प्रस्तोता से आधा-अधूरा जैसा भी सुनता जाता है, वैसा ही लिख मारने की जल्दबाजी में कथ्य या वस्तु की कथन चारुता तक पहुंच ही नहीं पाता। यही वजह है कि लोक संवादों में निहित अर्थ-विदग्धता संकलित किताबों में देखने को नहीं मिलती।”

प्रयाग जी लोक गाथाओं में इतने गहरे उतरते हैं तो उन्हें वहां समाज की ऐतिहासिक-सांस्कृतिक जड़ें दिखाई देती हैं। वे गाथाओं में इतिहास के सूत्र खोज लाते हैं और इतिहास के उद्धरणों से उनका मोटा-माटी मिलान करते हैं। रंवाईं के ‘बरमौ’ एवं ‘हारुलों’ में या जोहार के ‘गरखा’ या कत्यूरियों की ‘भिवाई’ में राज परिवारों की वंशावली ही नहीं मिलती, उस सदी के ऐतिहासिक सूत्र, युद्धों या रणनीतियों के संकेत भी प्रयाग जी देख लेते हैं। “14वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक के कत्यूरी खानदान से जुड़ी लोक वार्ताओं में इतिहास और गाथा तत्वों का जितना ही घालमेल देखने को मिलता है, जौनसारी हारुलों में उतने ही निखालिस इतिहास के वाकए उपलब्ध होते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले ‘मोगल’ और ‘पठान’ जैसे शब्दों से निस्सन्देह कहा जा सकता है कि 16वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 17वीं सदी के पूर्वार्द्ध में घटित हुई घटनाओं की सूचना दे रहे हैं।” इस पुस्तक के ‘मौखिक परम्पराओं में इतिहास के खोज’ शीर्षक अध्याय में लोकगाथाओं के ऐसे कितने ही प्रसंग और सम्बद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के उद्धरण दिए गए हैं। यहां ‘खोज’ का अर्थ आविष्कार नहीं, ‘चिह्न’ है।

पूजा पद्धतियों, अनुष्ठानों, पर्वों, आदि से जुड़ी लोक गाथाओं में रामायण, महाभारत, स्थानीय देवी-देवताओं के किस्सों के अलावा स्थानीय जनजीवन के विविध रूप, जैसे फसलें, नदी, पर्वत, पशु-पक्षी और मानव जीवन के तत्कालीन रूप दिखते हैं। सम्पूर्ण प्रकृति से मनुष्य के तादात्म्य और संवाद के रोचक वर्णन आते हैं। प्रकृति का मनोहारी वर्णन करता है गाथा सुनाने वाला। “संज्या’ (संध्या) गाय की पूंछ में बैठकर आती है। वह दिन के कामों से थकी स्त्री के आंचल में दुबकी है।” उधर, किसान की समस्याएं भी बोलती हैं- “जोड़ी का एक बैल बूढ़ा हो गया है। गोठ में बहड़ा है, पर हल में जुतना सिखाने वाला हलवाहा नहीं मिल रहा। खेती के उपकरण, पथरीली सारियों में टूट जाते हैं। कुदाली, हंसिया, दरांती, आंसी, कसी-खंते तरेरने होते हैं। लोहार दूर घने जंगल के करीब बसते हैं। यत्र-तत्र बिखरे खेतों की किसानी की दिक्कतों को कई गुना बढ़ा देने वाली हू-ब-हू तस्वीरें रमौल गाथाएं पेश करती हैं।”

लोक गाथाओं में समाज का जातीय वर्गीकरण भी खूब दिखाई देता है- “जाति, वर्ण और समुदायों के बंटवारे में परम्परा के भी हिस्से हुए।… पहले उसमें सारा स्त्री समुदाय साझीदार था। गाथा गीतों में बामन स्त्रियों का कब्जा हो जाने से उनमें व्रत, अनुष्ठान, कथा श्रवण, प्रचारार्थ फलश्रुति जैसी पौराणिकता का चस्पा हुआ है। परंतु ‘अठवाली’ के उत्तरार्द्ध के गाथा गीतों में सनातन स्त्री विद्यमान है। वह जाति, वर्ण, धर्म, संस्कृतियों के भी दायरे से ऊपर है।”

प्रयाग जी का अध्ययन-संकलन गहरा ही नहीं, व्यापक है। वे पूरे उत्तराखण्ड की विविध लोक गाथाओं का अनेक प्रकार से विश्लेषण करते हैं और देश के विविध अंचलों में व्याप्त समानधर्मा परम्पराओं से उनका जोड़ भी बैठाते हैं। पता चलता है कि समाज, प्रकृति और जीवन-व्यापार की प्रवृत्तियां अनेक बार एक जैसी होती हैं- “मणिपुर के अंचलों का वसंतरास, गुजरात का गरबा डांडिया और जौनसार का तांडिया रास किसी न किसी स्तर पर अंतर्सूत्र के सम्बंध का सुराग देते हैं। … दादरा, नागर हवेली का ‘चाला’ कुमाऊनी ठुलखेत की ‘चाली’ से केवल नाम-लिंग में ही अलग है।”

‘लोकगाथाओं की सांस्कृतिक शब्दावली’, ‘शब्दावली के ऐतिहासिक सत्यापन’, और ‘लोकगाथाओं के एकाभिनय’ सम्बंधी अध्याय अत्यंत रोचक हैं। लोक गाथा सुनाने वाला ऐसे-ऐसे शब्द कहता है जिन्हें समझना या उसके संदर्भ तलाशना आसान नहीं होता। प्रयाग जी ने ‘जैसा सुनाया वैसा ही लिख दिया’ नहीं माना, बल्कि गायक से उसके अर्थ और संदर्भ भी पूछे और उन्हें तत्कालीन सामाजिक संदर्भों से मिलाकर उनके अर्थ लगाए। “अचकनुं, छ्यालनुं, बिसूण, पैर-पाड्., ठ्यापा जैसे शब्दों का दूसरा ही सौंदर्य है। वे या तो ध्वन्यर्थक हैं या हरकतों के व्यंजक। मानसिक स्थितियों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल हुए शब्द रंड़क, दणमण, मणसेण, अल्पण-कल्पण, रंगतालो-भंगतालो जैसे शब्दों से विशेषण, साभिप्राय विशेषण शब्द गाथाओं के गायन में बनते चले जाते हैं। ‘रुड़क्योलि’ सांझ आसमान से उतरती है। ‘सुड़सुड़ी’ धाद लगती है। ‘भौंर्याली आंखें’ घूमती हैं। ‘लुपलुपिया’ कोहरा घिरता है। फूलों की ‘ढकमक’ होती है। ‘झुमझुमियां’ वर्षा होती है। प्रकृति चारों ओर ‘रोश्यार-पोश्यार’ बिखेरती है। बादलों के छंटने के बाद ‘झुमक्याला’ घाम आता है।” किताब के दो अध्यायों में प्रयाग जी हमें गाथाओं में प्रयुक्त ऐसी अद्भुत शब्दावली से परिचित कराते हैं तो मन ‘रंगतुंगा’ जाता है। एक कसक भी उठती है कि अपनी कथित ‘विकास यात्रा’ में हमारे समाज ने कैसी सशक्त शब्दावली खोई है। क्या ही अच्छा हो कि प्रयाग जी ऐसा शब्द कोश ही बना दें।

एक महत्त्वपूर्ण अध्याय लोक गाथाओं के पारम्परिक गायकों और उनकी जातियों पर भी है। एक अन्य अध्याय में प्रयाग जी की सतर्क दृष्टि कहती है- “घुटनों तक खिंची हुई मिर्जई, चूड़ीदार पायजामा, सिर पर पगड़ी बांधे दरबारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति, हाथ में पकड़े हुए हुड़ुके की थाप पर गाथा गायन के कारण ही ‘हुड़क्या’ कहा जाने लगा होगा। हुड़क्या उसकी जाति नहीं थी।… कालांतर में यह शब्द व्यावसायिक जाति-विशेष का सूचक बन गया।” गायकों, उनकी जातियों और उनके संरक्षण वाले अध्याय में वे विस्तार से गाथा प्रस्तोताओं की जातियों-उपजातियों की इलाकेवार चर्चा करते हैं। बाजित्री या बाजगी या औजी या ढोली या झुमर्या या दमाई मूलत: लोक वाद्यों के शिल्पी और कलाकार हैं लेकिन हैं वे अस्पर्श्य। डोलियां ढोने वाले कोलटा या कोली असवर्णों में सबसे छोटी मानी जाती है। ‘दास’ भी असवर्णों में गिने जाते हैं। हुड़क्या या बाद्दी या मिरासी मूलत: गाने वाले हैं। क्या त्रासदी और विडम्बना है या कहिए कि साजिश है कि उत्तराखण्डी समाज की पूरी संस्कृति का वाहक और रक्षक समाज अछूत बनाकर रखा गया। नाम उन्हें ‘शिल्पकार’ का दिया गया लेकिन कलाकार का सम्मान और ओहदा नहीं। वे सवर्ण समाज की दया और दान पर ही बसर करते रहे। प्रयाग जी उन्हें लोक गाथाओं के ‘पारम्परिक प्रकाशक’ कहते हुए दर्ज करते हैं कि “वे हमसे अच्छे संग्रहकर्ता हैं क्योंकि उन्हें विरासत से इसका (मौखिक) अभ्यास है।”

उनकी यह टिप्पणी शोध-अध्येताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि “लोक कवि, लोक आख्यान, लोक प्रबंध जैसे शब्दों का प्रयोग करके बैठ-बैठे दूसरों द्वारा संकलित किए गए पाठों का विश्लेषण करके होशियारी दिखाने वालों को लोक गायक जातियों से सीधा परिचय बढ़ाना चाहिए।” उनकी यह पीड़ा किताब में कई जगह व्यक्त हुई है कि ‘लोक’ के नाम पर रोजगार चलाने वाले लोक गाथा गायकों और ग्रामीण जन से प्रत्यक्ष सम्वाद करते ही नहीं।

इस पुस्तक में प्रयाग जी ने गंवरा-महेसर वाली ‘आठूं’ की लोक गाथा का गाथा-रूपक भी रचा है जिसे मय संगीत मंच पर अभिनीत भी किया जा सकता है।

प्रयाग जोशी चुपचाप यह महत्त्वपूर्ण काम करते आए हैं। लोक के गम्भीर और जमीनी अध्ययन की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। स्व-प्रचार और नकल का हल्ला है। इसलिए भी उनके मौलिक काम की ओर कम ध्यान गया है। लगभग गुमनाम प्रकाशकों से प्रकाशित उनकी पुस्तकें अचर्चित ही रह गईं। कम से कम ‘लोक अध्येता’ कहाने वालों को तो उनका काम देखना-गुनना चाहिए। और, उनके काम को देखने-समझने की कुंजी भी वे बता देते हैं- “मैंने लोक विधाओं को उनमें ही मौजूद मानकों से समझने की कोशिश की है। मेरी क्रियाशीलता किताब की शैली के निर्माण में नहीं रही है। मैं लोकावलोकन में ही सक्रिय हूं।”